Heilig-Geist-Hospital

Die erste Nutzung des Grundstücks und des Gebäudes war das „Heilig-Geist-Hospital“, eine Herberge für bedürftige Menschen. Das ursprüngliche Gebäude (nahe dem heutigen Marktplatz¹) war für 12 Personen ausgelegt. Da es früher viele mittellose Menschen gab, wurde das Hospital mit der Zeit zu klein. So entstand der Neubau in der Bruchstraße 15 (heute 31 und 29). Dieses Hospital war vergleichbar mit einem Obdachlosen- und Pflegeheim für Menschen, die sich keine Unterkunft leisten konnten. Daraus entwickelte sich ein Ort, der dann auch „verhexte Kinder“² beherbergte, also ein Waisenhaus und ein Altenheim.

[1]

Waisenhaus

1720 wurde das Hospital zu einem reinen Waisenhaus umfunktioniert.³

Ab 1750 wurde das Haus zudem auch für die Menschen genutzt, die der staatlichen Pflege

bedurften. Dabei handelte es sich um Kinder, alte und pflegebedürftige Menschen,

Verbrecher sowie „Geisteskranke“. Früher hatte man nichts daran auszusetzen,

dass Kinder mit Verbrechern aufwuchsen. Da die Stadt zu dieser Zeit kein eigenes

Gefängnis und auch keine klaren Bestrafungsregeln besaß, hatte man bis 1752 die

Verbrecher mit in dem Hospital einquartiert.⁴

Im Waisenhaus war zudem eine Strumpffabrik integriert, vermutlich mussten die Waisenkinder Strümpfe stricken,

diese wurden dann verkauft, um für den Unterhalt zumindest

teilweise aufzukommen. Die Mädchen hatten ihre Schlafsäle

direkt an der Küche, in der sie wahrscheinlich für sich und die

anderen Kinder gekocht haben.

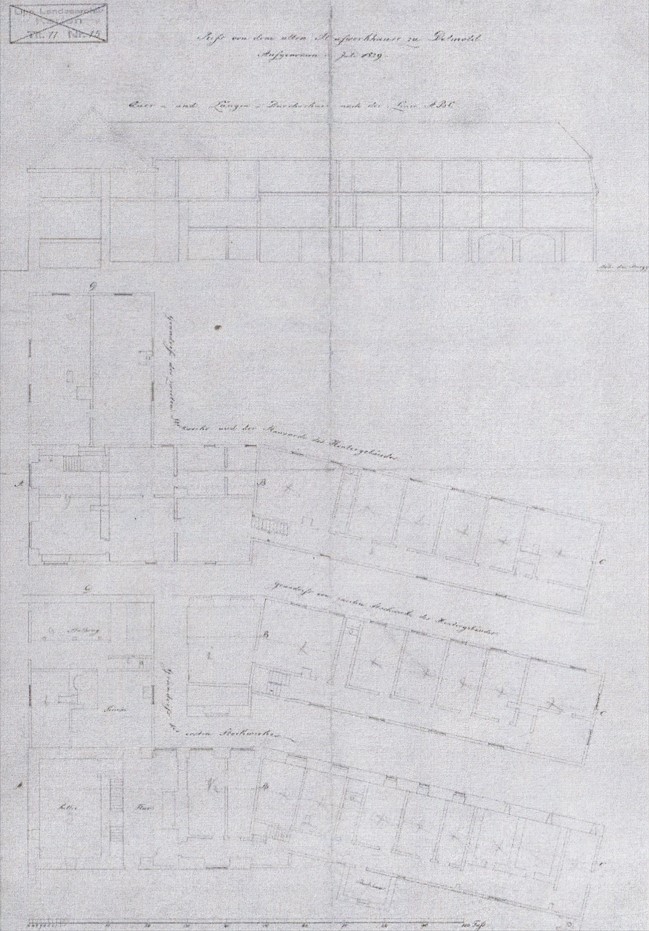

[2]

Zuchthaus

Am 14. Mai 1757 entstand neben dem Waisenhaus ein Zuchthaus. Beide Institutionen teilten sich den Innenhof mit der Back- & Waschküche.

1749 entstand der Plan, ein zusätzliches Zuchthaus zu errichten, in dem die Straftäter

beaufsichtigt wurden und arbeiten mussten. Die Umsetzung scheiterte anfangs an den

finanziellen Mitteln, doch 1751 wurde der Gedanke wieder aufgegriffen und man fand

1752 einen Weg, das neue Zuchthaus für wenig Geld zu errichten.⁵ Das Nachbargrundstück

des Hospitals, auf dem der Nebenbau des Zuchthauses entstand, wurde den Besitzern

für 600 Taler abgekauft. Das Hospital und das Zuchthaus teilten sich den Innenhof

(heute Hausnummer 29) und die Pforte.⁶

Der Neubau hatte im Erdgeschoss zwei große Arbeitszimmer für 10-12 Personen, getrennt

nach Geschlechtern und ein weiteres kleines Arbeitszimmer. Daneben lagen ein Wach- und

ein Krankenzimmer. Dazu kamen zwei Wohnstuben, ein Dienstzimmer

(Schreib- und Registrierstube), eine Magdkammer, eine Speisekammer,

eine Spinnkammer, eine Viktualienkammer (vergleichbar mit Speisekammer),

eine Butze (fensterlose Kammer für den Zuchtknecht), drei Zimmer für zwei bis vier

Gefangene, eine Küche, ein Schlafzimmer für den Zuchtmeister, eine weitere Schlafkammer

sowie eine Stube für Sachen, die im Zuchthaus zum Arbeiten benötigt wurden. ⁷

Die Insassen wurden hauptsächlich im „… spinnen und Haspeln von Heede und Flachs“ und

zum „...raspeln von Hirschhorn“ beschäftigt.⁸ Die Unterstützung dieses Gebäudes geriet bald in finanzielle

Schwierigkeiten. Zu dieser Zeit hatten fast alle Zuchtanstalten finanzielle Probleme,

da niemand bereit war, den Straftätern zu helfen. Trotzdem heißt es:

„... für Detmold hatten besonders zwei Gründungen Bedeutung, die beide den

Interessen des ganzen Landes dienend, ihren Sitz in der Residenzstadt erhielten:

Das Zuchthaus und das Lippische Lehrerseminar“.⁹

Lehrerseminar

Offiziell teilten sich das Waisenhaus und das Lehrerseminar ab dem 30.11.1781 (inoffiziell

schon ab 1779) das Gebäude in der Bruchstraße.¹⁰ Das Lehrerseminar wurde von dem Grafen

Simon Augustus zur Lippe und seiner Gattin Prinzessin Casimire von Anhalt-Dessau gegründet.

Sie wollten sowohl Lehrern auf dem Land als auch Kindern aus ärmlicheren Verhältnissen bzw.

Waisenkindern ermöglichen, eine gute Bildung zu erhalten. Daher nahmen sie die Lehrer aus

dem Umland, bildeten diese besser aus und unterrichteten dabei auch die Waisenkinder.

Davon hatten beide Seiten einen Nutzen: Die Lehrer bekamen mehr Praxisübung (vergleichbar

mit Referendaren) und die Waisenkinder erhielten eine gute Bildung.

Die neu auszubildenden Lehrer (Seminaristen) sollten im Alter von 16-18 Jahren sein,

ob dies wirklich umgesetzt wurde, ist nicht bekannt. Die Ausbildung dauerte 3-4 Jahre.

Die ausgewählten Seminaristen wurden auf Probezeit aufgenommen.¹¹ Die konkreteren Aufgaben

der Seminaristen waren: die Kinder zu bilden, in Religion im Heidelberger

Katechismus zu erziehen, Geschichte, Erdkunde, gesellschaftlichen

Leben, Naturwissenschaften, Ausmessung von Flächen,

Musik, Schreiben und Rechnen¹²Gesetzen und Gesundheit¹³. Allerdings mussten die Seminaristen dies

zum Teil erst selbst lernen, da die Lehrer auf dem Land häufig selbst kaum

Rechnen oder Lesen konnten. Zusätzlich lernten sie Vorlesen und Vortragen, Berichte

schreiben und erziehen.¹⁴

Die Seminaristen lebten in dem Gebäude mit den Kindern zusammen,

dies ist heute vergleichbar mit einem Internat, Verpflegung bekamen sie vom Waisenhaus.¹⁵

Es wurde festgelegt, dass es vier Freiseminaristen (vergleichbar mit einem Stipendium gab,

dazu gehörte kostenloses Essen aus dem Waisenhaus und ein einfaches graues Gewand),

einen Unterlehrer und einem Inspektor gab.¹⁶ Die erste Zeit lebten die Seminaristen

im Waisenhaus, danach wurde das Haus erweitert, und es zog dort das Lehrerseminar ein.

Nach 1 ½ Jahren Diskussion mit den Ständen, welche die Idee gut fanden, aber dennoch

kein Geld investieren wollten, bezahlte der Graf den Neubau und das Seminar aus

eigener Kasse. Der Neubau wurde am 30. November 1781 eingeweiht.¹⁷ Die Zimmer des

Unterlehrers und der Seminaristen sollten nebeneinander liegen.¹⁸ Zu Beginn wohnten

noch fünf Seminaristen in dem Waisenhaus, diese unterrichteten die Waisenkinder und

arme Kinder aus den Dörfern. ¹⁹Damit es im Winter warm blieb, hatte der Neubau eine

Ofenheizung, das Holz mussten die Seminaristen in ihren freien Stunden schlagen.

Das Reinigen der Zimmer wurde immer abwechselnd einem Seminaristen übertragen. ²⁰

Gegen Ende 1801 zog das Lehrerseminar in die Schülerstraße.²¹

In dem frei gewordenen Gebäudeteil entstand ein Strafwerkhaus.

.²² [4]

[4]Erwerb-/

Industrieschule

Der Inspektor des Lehrerseminars, Herr Krücke und Fürstin Pauline hatten schon nach der Eröffnung des Lehrerseminars die Idee, parallel eine Industrieschule (auch Erwerbschule genannt) anzugliedern. In dieser Schule sollte den Kindern sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten übermittelt werden. Diese Schule entstand dann auch im Waisenhaus.²³ und diente zusätzlich für die Seminaristen als Übungsort. .²⁴ Der Unterricht für das Handwerk beschränkte sich anfangs nur auf Stricken. Gestrickt wurden Socken, diese wurden dann im Ort verkauft. Am Ende jedes Quartals erhielten die Schüler ein Viertel des Geldes der verkauften Socken als Lohn..²⁵ Später warb Pauline eine Frau aus gutem Haus an, die den Kindern stricken besser beibringen konnte und ihnen zudem auch noch das Nähen beibrachte..²⁶ Die Direktorin der Schule war Fürstin Pauline. Diese versuchte den Kindern ein Vorbild zu sein und sie zu motivieren, indem Pauline sich zu den Kindern gesellte und mit ihnen gemeinsam strickte. Manchmal verteilte sie sogar Belohnungen. Nach einem „Probejahr“ konnte die Erwerbschule am Juni 1799 offiziell eingeweiht werden. Dies nahm Fürstin Pauline zum Anlass, ein großes Schulfest zu feiern, bei dem sowohl Eltern als auch Kinder umsorgt wurden. .²⁷ Später entstand hier speziell für die Mädchen eine zusätzliche Spinnschule.²⁸

Strafwerkhaus

Das Strafwerkhaus wurde auch als Zwangsarbeitshaus oder Werkhaus bezeichnet. Es entstand am 1.11.1801 im Haus des Lehrerseminars..²⁹ Hier wurden Menschen hingebracht, welche die öffentliche Sicherheit gefährdeten. Hierzu gehörten u.a. Obdachlose, Brandstifter und Kinder, die Verbrechen begangen hatten.³⁰ Es hieß, dort würden „wahnwitzige oder blödsinnige Personen“³¹ untergebracht. Hier sollten sie an regelmäßiges Arbeiten herangeführt werden, z.B. an das Spinnen, aber zugleich auch Buße tun. Zudem wurde über Straftaten aufgeklärt, um zukünftigen Straftaten vorzubeugen.³² Zwischen dem Zuchthaus und dem Strafwerkhaus herrschte Spannung und Neid. Das Zuchthaus behauptete, die Strafanstalt haben eine schlechte Verwaltung. Der Strafwerkmeister Brand hatte sich selbst ertränkt und angeblich würde im Strafwerkhaus mehr geschlagen und gepeitscht als im Zuchthaus. Das Strafwerkhaus wurde als philanthropische Besserungsanstalt, die man nicht wieder verlassen will, gezeigt. Dagegen herrschte im Zuchthaus Fleiß, Ordnung und Strenge. ³³Zudem betitelte man das Strafwerkhaus als „herrschaftliches Gefängnis“³⁴. Mit dem um 1827/28 neu gebauten Strafwerkhaus in der Richthofenstraße,³⁵ war das Waisenhaus nun wieder alleiniger Nutzer des Hauses.

[5]

Kinderbewahranstalt

„Aufbewahrungsanstalt kleiner Kinder“³⁶

Die erste Kinderbewahranstalt Deutschlands ist nach Vorbild aus Paris am 1. Juli. 1802

in Lippe von Fürstin Pauline gegründet worden³⁷ (Standort: Klostergebäude zwischen Schüler-

und Exterstraße).³⁸ Nach dem Auszug des Strafwerkhauses zog 1850 diese Bewahranstalt in

das Gebäude ein. Sie wurde von dem örtlichen Frauenverein betrieben. Hier wurden

hauptsächlich Waisenkinder oder Kinder aus armen Verhältnissen betreut und versorgt.

Zur Gründungszeit durften die Kinder nur in Ausnahmefällen in der Bewahranstalt wohnen.³⁹

Der Verein nahm zusätzlich vier Spinnschülerinnen auf. Diese erlernten morgens vor dem

Spinnunterricht haushaltsübliche Arbeiten. ⁴⁰Anfangs durfte der Verein das Obergeschoss

mietfrei benutzen.

[6]

Da der Frauenverein viele Anmeldungen für Kinder erhielt, bat er darum, das ganze Gebäude benutzen zu dürfen

und nicht nur einen Teil. Zudem argumentierten die Vereinsmitglieder, dass das Obergeschoss nur durch eine steile Treppe

zu erreichen sei. ⁴¹1851 wurde ihnen dann das ganze Haus überlassen (das Zuchthaus und das ehemalige Strafwerkhaus wurden für 2400 Reichstaler aufgekauft) und durch den Verein ausgebaut. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten erfolgte 1852 ein Viehstallanbau, um die Verpflegungskosten der Kinder zu minimieren. 1857 erhielt die Bewahrungsanstalt zu Ehren der Fürstin Pauline den Namen Paulinen-Anstalt.⁴² Dabei wurde die Regierung auf den Verein aufmerksam. Die Regierung erarbeitete Vorschläge, um die finanziellen Probleme zu lösen. Es sollte ein Haushaltsplan aufgestellt, die Anzahl der betreuten Kinder begrenzt und mehr „reiche“ Kinder aufgenommen werden. Das Haushaltspersonal sollte auf ein Dienstmädchen reduziert, die Verpflegung gekürzt (Morgen- und Abendsuppe entfallen) und die Lebensmittel in großen Mengen angeschafft werden. Der Frauenverein war sehr kooperativ und ließ sich auf fast alles ein, nur die Anzahl der betreuten Kinder wollten sie nicht reduzieren und keine Kinder aus wohlhabenden Familien aufnehmen. 1871 gab es 15 Kinder, die zuhause verpflegt wurden und somit kein Essen in der Anstalt benötigten. Um 1853 bildete das Personal auch zwei Spinnschülerinnen aus. 1857 gelang es dem Frauenverein, die städtische Armenkasse dazu zu bringen, die Versorgungskosten der Kinder zu übernehmen.⁴³ Trotzdem gelang es dem Verein nicht, die finanziellen Probleme in den Griff zu bekommen. Daher wurden sie vom Fürst Leopold III. unterstützt und durften 1860 sogar Weihnachten im Schloss feiern. Die hohe Akzeptanz und gute Belegung des Hauses führten zu kontinuierlicher Raumknappheit, daher zog die Paulinen-Anstalt 1874 in einen Neubau in der Luisenstraße um.⁴⁴

Nachdem das Haus nun wieder leer stand, eröffnete hier der Schlachter und Wirt Haferbeck seine Metzgerei, sowie eine Herberge „Zweigvereins Wilmersdorf“. Zudem gab es in dem Gebäude noch eine Volksküche (Für Bettler und Arme, arbeitslose Menschen). Um 1890 war hier August Schlepper der Wirt. 1891 übernahm diese seine verwitwete Frau, Elisa Schlepper. Der Komplex blieben dort bis 1890.⁴⁵ Heute sind noch Teile der Grundmauern erhalten, diese stehen unter Denkmalschutz.⁴⁶ , sowie eine Herberge „Zweigvereins Wilmersdorf“. Zudem gab es in dem Gebäude noch eine Volksküche (Für Bettler und Arme, arbeitslose Menschen). Um 1890 war hier August Schlepper der Wirt. 1891 übernahm diese seine verwitwete Frau, Elisa Schlepper.1 Der Komplex blieben dort bis 1890. In diesem Jahr kaufte Albert Bruno das Anliegen und ließ das Gebäude noch im selben Jahr abreißen. Heute sind noch Teile der Grundmauern erhalten, diese stehen unter Denkmalschutz.

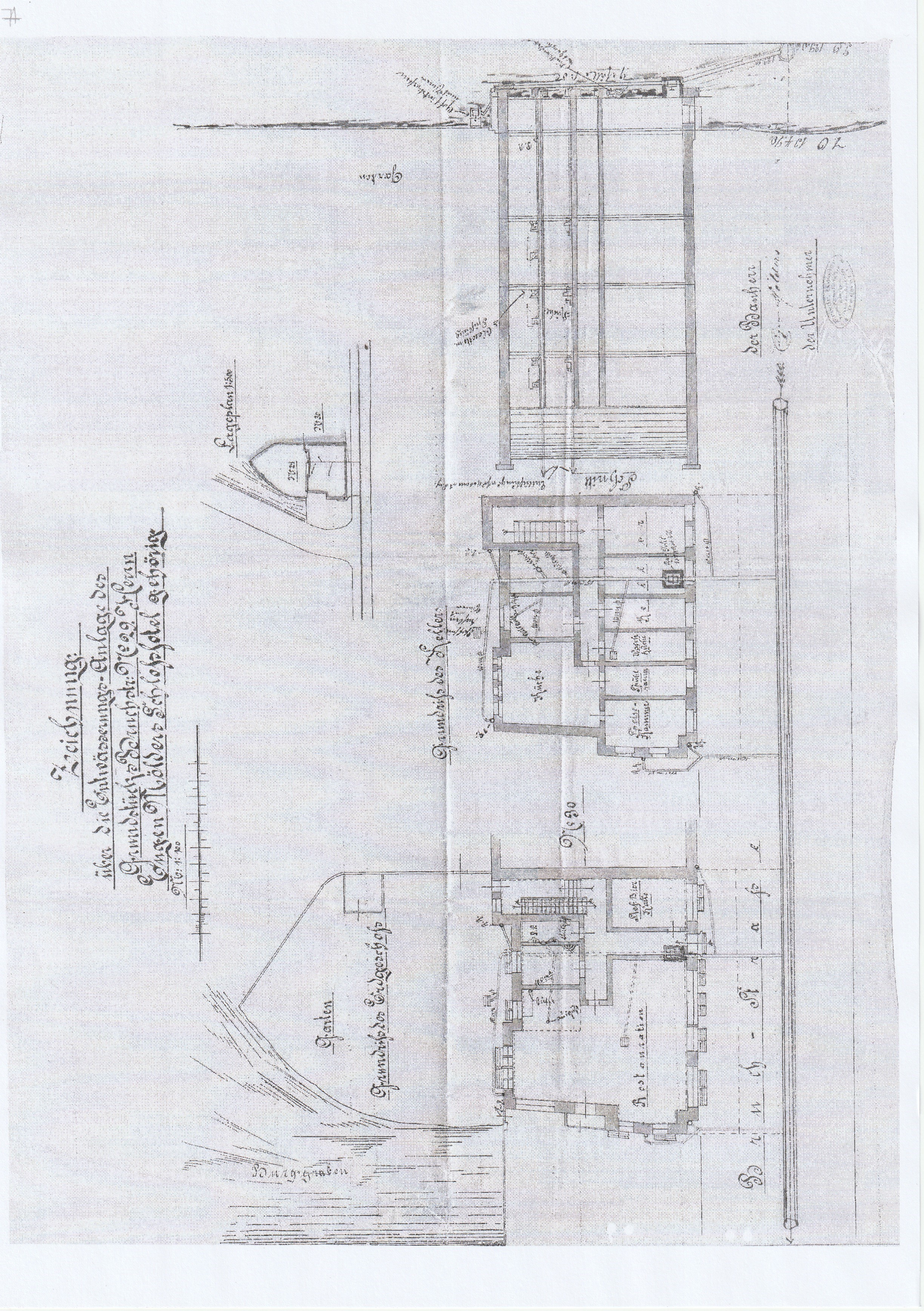

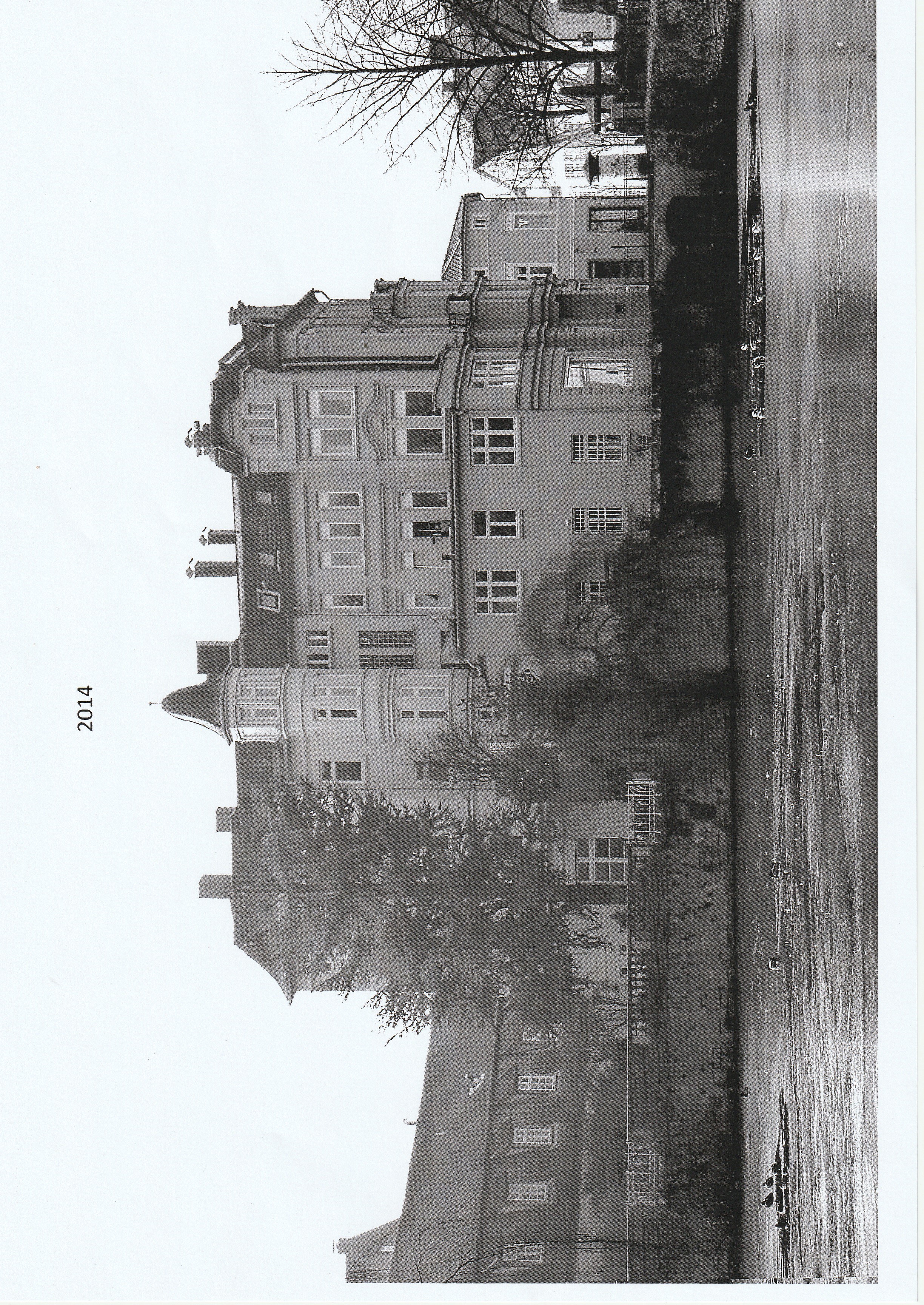

Schlosshotel

1890 erwarb der Privatbaumeister Albert Bruno das Grundstück und errichtete dort zusammen

bis 1895 mit Herrn Schaefer für 200 000 Mark ein Doppelhaus. Die östliche Hälfte des

Komplexes sollte als Wohnhaus dienen, die westliche als Geschäftshaus, in dem im selben

Jahr noch das Schlosshotel eröffnete. Da das Bauwerk direkt am Burggraben lag,

wurde es auch „Haus am Meer“ bzw. „Schloss am Meer“ genannt.⁴⁷ In dem Buch des

Wirthe-Vereins heißt es „Hotels und Privatlogies entsprechen allem großstädtischen

Ansprüchen. In den ersteren ist die Bedienung bei soliden Preisen eine ganz vorzügliche.

Die ersten Hotels sind mit allem Comfort ausgestattet, haben Badezimmer, Lesesalon,

Chentralheizungen, electrische Beleuchtung, usw.“.⁴⁸

[7]

Um die Jahrhundertwende geriet das Hotel in finanzielle Nöte. Daraufhin versuchte der Besitzer, das Hotel mit einem bar-ähnlichen Betrieb und dezenter Damenbedienung zu erhalten. Das „strenge Regiment“ der Detmolder Mütter und Gattinnen, die allgegenwärtigen Nachbarn sowie hohe Preise verhinderten, dass das Etablissement von den Detmolder Herren frequentiert wurden. Als Gäste besuchten eher Reisende und Soldaten die Damen. Der Ruf des Hotels nahm mit diesem Betrieb unwiderruflichen Schaden. Auch der spätere Versuch des letzten Inhabers, Herrn Gerhard Thiele, eine Stehbierhalle zu errichten, scheiterte.⁴⁹

Luxuswohnungen

1918 verkaufte der ruinierte Inhaber Gerhard Thiele das Hotel und das dazugehörige Wohnhaus an den Tabakwarenhändler Hans Pieper. Die Etagen wurden trotz des gerade laufenden bzw. endenden Weltkrieges und der herrschenden Geldnot zu herrschaftlichen Wohnungen umgebaut und anschließend vermietet. Unten im Haus hatte er seinen eigenen Tabakwarenladen, den nach seinem Tod die Tochter Elisabeth Pieper übernahm.⁵⁰ 1927 erhielt das Haus einen Anbau als Zollkontor. Dieses gehörte zum Großhandelsgeschäft von Hans Pieper. Dort lagerten seine Tabakwaren. Der Anbau wurde mit Plomben verschlossen. Wenn eine Bestellung für Tabak einging, wurde das Kontor geöffnet, der Tabak entnommen, versteuert und ausgeliefert. Das Zollkontor wurde danach wieder geschlossen und verplombt.⁵¹ Durch einen Umbau des Wohnhauses entstand in den zwanziger Jahren im Erdgeschoss ein Laden, der bis in die 1990er Jahre von dem Sanitätshaus Kühlmuss genutzt wurde. Der Inhaber des Sanitätshauses wohnte über seinem Ladenlokal.

[8]

Flüchtlingswohnung

In den folgenden Jahren wurden die Wohneinheiten immer mehr verkleinert und der Dachboden ausgebaut. Während des Zweiten Weltkrieges zogen in das Haus Flüchtlinge ein. Hierbei wurde die Wohnung von Elisabeth Pieper zum Teil beansprucht, sie musste 64 m² abgeben (erste Etage des Zollkontoranbaus). Um zu dieser Flüchtlingswohnung zu gelangen, mussten die Bewohner durch den Flur der Wohnung von Frau Pieper gehen. ⁵²

[9]

Wohnungen

In den 1980er Jahren vermieteten die Besitzer die ehemaligen Flüchtlingswohnungen als Büroflächen an ein Architekturbüro.⁵³ Nach dem Tod von Elisabeth Pieper (Hans Piepers Tochter) dienten die Räume erstmals wieder als Wohnung.

Fußnoten

1. Vgl. Busen, Hermann/Thümmler, Hans: Bau und Kunstdenkmäler von Westfalen, Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1968, S. 120.

2. Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein für das Land Lippe: Geschichte der Stadt Detmold: Maximilian-Verlag Detmold, 1953, S. 231.

3. Vgl. Meier, Burkhard: Fürstin-Pauline-Stiftung, von der ältesten Kinderbewahrungsanstalt zum modernen Diakonieunternehmen, Detmold: topp, 2002, S. 28.

4. Vgl. Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein für das Land Lippe: Geschichte der Stadt Detmold, Detmold: Maximilian-Verlag, 1953, S. 232.

5. Vgl. Bergmann, Alfred: Das Detmolder Zuchthaus, als Stätte von Christian Dietrich Grabbes Kindheit und Jugend, Detmold: Grabbe-Gesellschaft e.V., 1968, S. 7ff.

6. Vgl. Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein für das Land Lippe, 1953, S. 232.

7. Vgl. Bergmann, 1968, S. 7ff.

8. Ebd., S. 67.

9. Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein für das Land Lippe, 1953, S. 231.

10. Vgl. Röhr, Heinrich: Liebes altes Detmold, Erinnerungen an die alte Bruchstrasse, die Marktschule und die Lagesche Strasse, Detmold: Buchdruckerei und Verlag Hermann Bösmann GmbH, 1962, S. 4.

11. Vgl. Bergmann, 1968, S. 16.

12. Vgl. Burre, Wilhelm: Das Lippische Lehrerseminar, Detmold: Verlag der Meperschen Hofbuchhandlung Max Staercke, 1925, S. 16f.

13. Vgl. Burre, 1925, S. 26f.

14. Ebd., vgl. S. 27.

15. Ebd., vgl. S. 31.

16. Ebd., vgl. S. 21ff.

17. Ebd., vgl. S. 34.

18. Ebd., vgl. S. 22f.

19. Ebd., vgl. S. 23.

20. Ebd., vgl. S. 31.

21. Ebd., vgl. S. 41.

22. Vgl. Fürstin-Pauline-Stiftung, 2002, S. 45.

23. Vgl. Prinzessin zur Lippe, Traute: Zur Geschichte der Paulinenanstalt, in: Heimatland Lippe-Zeitschrift des Lippischen Heimatbundes und des Landesverbandes Lippe Band 84 Nr. 3 1991; S. 81-89, S. 81.

24. Vgl. Röhr, 1962, S. 5.

25. Vgl. Prinzessin zur Lippe, 1991, S. 82.

26. Vgl. Fürstin-Paulinen-Stiftung, 2002, S. 22.

27. Vgl. Prinzessin zur Lippe.V, 1991, S. 82.

28.Vgl. Röhr, 1962, S. 4

29. Vgl. Bergmann, 1968, S. 48.

30. Vgl. Bergmann, 1868, S. 46.

31. Ebd. vgl. S. 48.

32. Vgl. Engelbert, Günther: Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde, 39. Band, Detmold: 1970, S. 109.

33. Vgl. Bergmann, 1968, S. 71ff.

34. Hermann Niebuhr, Rainer Springhorn: Lippische Mitteilungen, aus Geschichte und Landeskunde, 59. Band, Detmold: 1990, S. 338.

35. Vgl. Röhr, 1962, S. 18.

36. Prinzessin zur Lippe,1991, S. 82.

37. Vgl. Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein für das Land Lippe,1953, S. 236.

38. Vgl. Meier, 2002, S. 32.

39. Ebd., S. 45f.

40. Ebd., vgl. S. 48.

41.Vgl. Meier, 2002, S. 45.

42. Ebd., vgl. S. 48.

43. Ebd., vgl. S. 51f.

44. Ebd., vgl. S. 32-61.

45. Vgl. Röhr, 1962, S. 18.

46. Vgl. Kreis Lippe und Landesverband Lippe: 28. Ehemaliges Schlosshotel, Bruchstraße 31, in: 10. September 2017 Tag des offenen Denkmals, 25. Tag des offenen Denkmals „Macht und Pracht“,2017, S. 29.

47.Vgl. Röhr, 1962, S. 18.

48. Wirthe-Vereins: Führer und Beschreibung der Residenzstadt Detmold und ihrer Umgebung, Detmold: 1902, S. 20.

49. Vgl. Röhr, 1962, S. 19.

50.Vgl. Röhr, 1962, S. 19.

51. Gespräch mit Erbe H. R. Pieper.

52.Gespräch mit Frau R. Hoffmann, Innenarchitektin.

53.Gespräch mit Frau R. Hoffmann, Innenarchitektin.

Abbildungsverzeichnis

1. Blick vom Bruchberg auf das Grabbehaus (Nr. 27) und die Bruchstraße, Röhr, Heinrich: Liebes altes Detmold, Erinnerungen an die alte Bruchstrasse, die Marktschule und die Lagesche Strasse, Detmold: Buchdruckerei und Verlag Hermann Bösmann GmbH, 1962, S. 7.

2. Gebäudeskizze des Waisenhauses mit Arbeitsstuben,Landesarchiv NRW, LAV Nordwestdeutschland OWL L 107 Nr. 2.

4. : : Erwerb-/ Industrieschule (b) und Zuchthaus (e), Meier, Burkhard: Fürstin- Pauline-Stiftung, von der ältesten Kinderbewahrungsanstalt zum modernen Diakonieunternehmen, Detmold: topp, 2002, S. 28.

5. Lageplan des Waisenhauses, Stadtarchiv Detmold, D73 Tit.4 Nr.7271.

6. Die Paulinenanstalt um 1880 vom Schlossgaben aus, Meier, Burkhard: Fürstin- Pauline-Stiftung, von der ältesten Kinderbewahrungsanstalt zum modernen Diakonieunternehmen, Detmold: topp, 2002, S. 55.

7. Das imposante Gebäude am Bruchberg war einmal das „Schloss-Hotel“, Verdenhalven, Fritz, Detmold anno dazumal, Lemgo: Verlag F. L. Wagener, 1979, S. 29.

8. Grundriss von Nr.31, Privatarchiv Hans Pieper.

9. Das Schlosshotel von Hinten mit Anbau, Herr Hans Pieper.